|

|

Интерференция – одно из ярких проявлений волновой природы света. Это интересное и красивое явление наблюдается при наложении двух или нескольких световых пучков. Интенсивность света в области перекрывания пучков имеет характер чередующихся светлых и темных полос, причем в максимумах интенсивность больше, а в минимумах меньше суммы интенсивностей пучков. При использовании белого света интерференционные полосы оказываются окрашенными в различные цвета спектра. С интерференционными явлениями мы сталкиваемся довольно часто: цвета масляных пятен на асфальте, окраска замерзающих оконных стекол, причудливые цветные рисунки на крыльях некоторых бабочек и жуков – все это проявление интерференции света.

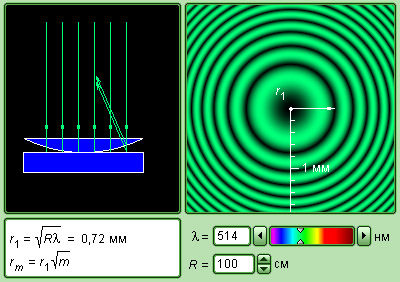

Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Он наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны (рис. 3.7.1). Интерференционная картина имела вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона (рис. 3.7.2).

|

| Рисунок 3.7.2. Кольца Ньютона в зеленом и красном свете |

Ньютон не смог с точки зрения корпускулярной теории объяснить, почему возникают кольца, однако он понимал, что это связано с какой-то периодичностью световых процессов (см. § 3.6).

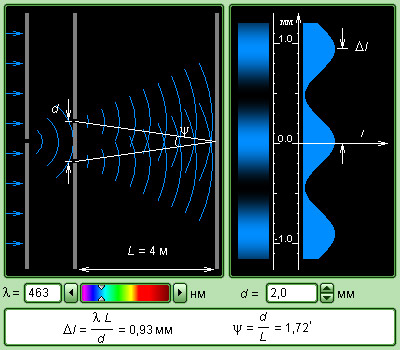

Первым интерференционным опытом, получившим объяснение на основе волновой теории света, явился опыт Юнга (1802 г.). В опыте Юнга свет от источника, в качестве которого служила узкая щель

|

| Рисунок 3.7.3. Схема интерференционного опыта Юнга |

Юнг был первым, кто понял, что нельзя наблюдать интерференцию при сложении волн от двух независимых источников. Поэтому в его опыте щели

Монохроматическая (или синусоидальная) волна, распространяющаяся в направлении радиус-вектора  , записывается в виде

, записывается в виде

где

Приборов, которые способны были бы следить за быстрыми изменениями поля световой волны в оптическом диапазоне, не существует; наблюдаемой величиной является поток энергии, который прямо пропорционален квадрату амплитуды электрического поля волны. Физическую величину, равную квадрату амплитуды электрического поля волны, принято называть интенсивностью:

Несложные тригонометрические преобразования приводят к следующему выражению для интенсивности результирующего колебания в точке

|

(*) |

Из этого выражения следует, что интерференционный максимум (светлая полоса) достигается в тех точках пространства, в которых

|

| Рисунок 3.7.4. Распределение интенсивности в интерференционной картине. Целое число |

В частности, если

|

|

(**) |

В этом случае

Формулы (*) и (**) являются универсальными. Они применимы к любой интерференционной схеме, в которой происходит сложение двух монохроматических волн одной и той же частоты.

Если в схеме Юнга через

|

При смещении вдоль координатной оси

|

Следует подчеркнуть, что в волновой оптике, в отличие от геометрической оптики, понятие луча света утрачивает физический смысл. Термин «луч» употребляется здесь для краткости для обозначения направления распространения волны. В дальнейшем этот термин будет употребляться без кавычек.

В эксперименте Ньютона (рис. 3.7.1) при нормальном падении волны на плоскую поверхность линзы разность хода приблизительно равна удвоенной толщине

|

|

При

|

Эта формула позволяет экспериментально определить длину волны света

Проблема когерентности волн. Теория Юнга позволила объяснить интерференционные явления, возникающие при сложении двух монохроматических волн одной и той же частоты. Однако повседневный опыт учит, что интерференцию света в действительности наблюдать не просто. Если в комнате горят две одинаковые лампочки, то в любой точке складываются интенсивности света и никакой интерференции не наблюдается. Возникает вопрос, в каких случаях нужно складывать напряженности (с учетом фазовых соотношений), в каких – интенсивности волн, т. е. квадраты напряженностей полей? Теория интерференции монохроматических волн не может дать ответа на этот вопрос.

Реальные световые волны не являются строго монохроматическими. В силу фундаментальных физических причин излучение всегда имеет статистический (или случайный) характер. Атомы светового источника излучают независимо друг от друга в случайные моменты времени, и излучение каждого атома длится очень короткое время

Интерференция может возникнуть только при сложении когерентных колебаний, т. е. колебаний, относящихся к одному и тому же цугу. Хотя фазы каждого из этих колебаний также подвержены случайным изменениям во времени, но эти изменения одинаковы, поэтому разность фаз когерентных колебаний остается постоянной. В этом случае наблюдается устойчивая интерференционная картина и, следовательно, выполняется принцип суперпозиции полей. При сложении некогерентных колебаний разность фаз оказывается случайной функцией времени. Интерференционные полосы испытывают беспорядочные перемещения из стороны в сторону, и за время

Таким образом, интерференция может возникнуть только при сложении когерентных колебаний. Волны, создающие в точке наблюдения когерентные колебания, также называются когерентными. Волны от двух независимых источников некогерентны и не могут дать интерференции. Т. Юнг интуитивно угадал, что для получения интерференции света нужно волну от источника разделить на две когерентные волны и затем наблюдать на экране результат их сложения. Так делается во всех интерференционных схемах. Однако, даже в этом случае интерференционная картина исчезает, если разность хода

|

|

Модель.

Кольца Ньютона

|

|

|

Модель.

Интерференционный опыт Юнга

|

|

|

|